水利工程对水生生态作用因素的分析

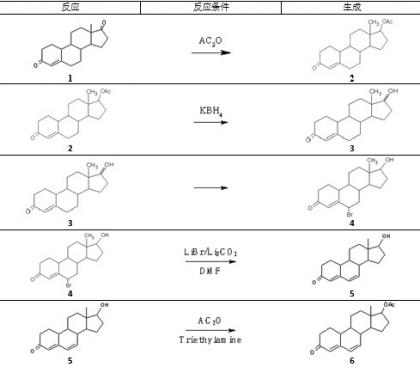

水利工程的水的生态作用主要表现为水利工程引起的生物个体、种群、群落及其生存环境的变化。水利工程使环境改变,例如兴建水库使陆地变为水域,浅水变为深水,流水变为静水等,都影响着生物生存环境。生物对这种变化的反应,以多种形式表现出来,主要有迫迁、阻隔、增殖伤害、分布变化和病源生物扩散等。

一、迫迁。施工活动和水库蓄水干扰、破坏和缩小了动物园有的栖息地,动物被迫外迁,寻找新的栖息场所。在温带、热带和赤道带动物资源丰富的漫滩、河谷地区兴建水利工程,水库上游及支流地区范围太小,如迁移动物数量大,会带来较大影响。干旱地区建坝,形成临时水道,动物因固定饮水源改变,寻找不到饮水而迁移。在山修建大型水库,栖息于山林中陆栖野生脊椎动物,受到人类活动的干扰,觅食和栖息地缩小或破坏,只得外迁;某些珍稀动物资源可能因此而遭到破坏。水库蓄水和泄水可淹没或冲毁鱼类原有产卵场地,改变产卵要求的水文条件,鱼类被迫向上游或下游或支流寻找新的产卵场。

二、 大坝、涵闸的阻隔。大坝和涵闸切断了原有天然河道或江河与湖泊之间的通道,鱼类觅食和生殖洄游受阻,鱼类分布和产量改变。例如,美国大马哈鱼需要在淡水中繁殖,在海水中生长肥育,大坝阻隔河海之间的洄游通路后,鱼产量即下降。在通江湖泊与江河之间建闸,会阻隔河湖(海)之间的鱼类洄游。例如,中国湖泊中鲤科鱼类产卵、生长和肥育,海中鳗鲡的繁殖,河蟹溯河入湖肥育,都可能因建闸受到影响。建闸后有些大型经济鱼类不能入湖,湖泊鱼类种群结构发生变化。有些适应性强、繁殖力高、生命周期短、经济价值小的小型鱼类,便成为优势种群。

三、增殖。水利工程形成的广阔水面,水流速度缓慢,甚至处于相对静止状态,水层透明度增加,加上有丰富的矿质营养成分,促进了水中浮游植物-藻类、水生高等植物的生长与增殖。但蓝藻、绿藻异常增长,又导致水质变劣,出现水华。日本在1974—1975年对37座水库进行调查,其中74%水库处于中营养以上的水平。前苏联对伏尔加河梯级水库群营养水平进行多年观测,有! 个水库属富营养型。水库可促进浮游动物、底栖动物和水生昆虫正常繁殖,为静水鱼类定居、繁衍以及人工放养创造良好条件,有利库区渔业发展。水面扩大,水草和鱼虾增殖,会吸引以水草和鱼虾为食的各种鸟类,如白鹭、雁类、天鹅和鹳类等的生长和繁殖:有的水库成为这些鸟类觅食、繁殖和越冬的场所。

四、 工程与设施伤害。鱼类经溢洪道、水轮机、鱼道和专门运送装置,会因高压高速水流冲击和机械撞击而受伤或致死。据美国对一些地区过坝鲑鱼统计,游过溢洪道的死亡率为2%;通过哥伦比亚河上的中等规模径流式电站水轮机的死亡率为11%-14%。当水流经溢洪道进入消力池时,掺入大量空气,在深水中溶解,使水中溶解性气体过饱和,鱼类在此水中易患气泡病,鱼的血液循环系统和眼部周围的疏松结缔组织有气泡或气栓,使鱼死亡。特别是梯级大坝,鱼类滞留于两坝间的气体饱和水域时间长,可使其发病和死亡。由于水库水温分层,下泄水温低,会对生物产生冷害。

五、物种分布变化。水利工程生物分布效应表现在生物时空分布上的变化。有的水库生物群落和特征基本上与湖泊类似,分为沿岸带生物群落,敞水带生物群落和深水带生物群落。沿岸带生物种类繁多,常见的淡水水生生物和生态类群在沿岸带均有分布。其种类和数量受水库水位涨落影响明显。当水位涨落有规律或缓慢时,可以促进沿岸带生物群落(种类和数量)分布的发展。如果是骤然性的涨落,则不利沿岸带生物群落生长,有时甚至会使其死亡。

鱼类分布在很大程度上受水温、溶解氧和饵料分布的影响。有的水利工程(水库)使水温和溶解氧在垂直方向发生分层现象,鱼类因而也成层分布。以浮游生物为食的鱼类多在上层活动,多为暖水生鱼类,而以底栖生物为食的鱼类常栖居在水底层,对低溶解氧耐受能力较强。

微生物分布也出现分层现象。水底层和沉积物中主要是各类厌氧微生物,如甲烷细菌、反硝化细菌和反硫化细菌。底层厌氧细菌有异养细菌和化能自养菌;表层水则为光能自养细菌和好气性细菌。

水利工程引起水流速度和水深变化,影响到底栖动物的种群分布、密度和生物量。杂草丛生的河湖沿岸是钉螺适宜的繁殖场所。水库浅水区有利于蚊虫幼虫滋生。美国发现一些水库在非常洪水和持续洪水水位情况下,水生昆虫蜉蝣和石蚕蛾大量死亡,其优势被双翅目水生昆虫所取代。当水位降至正常水位后,原来的种群才能逐渐恢复。

发表评论